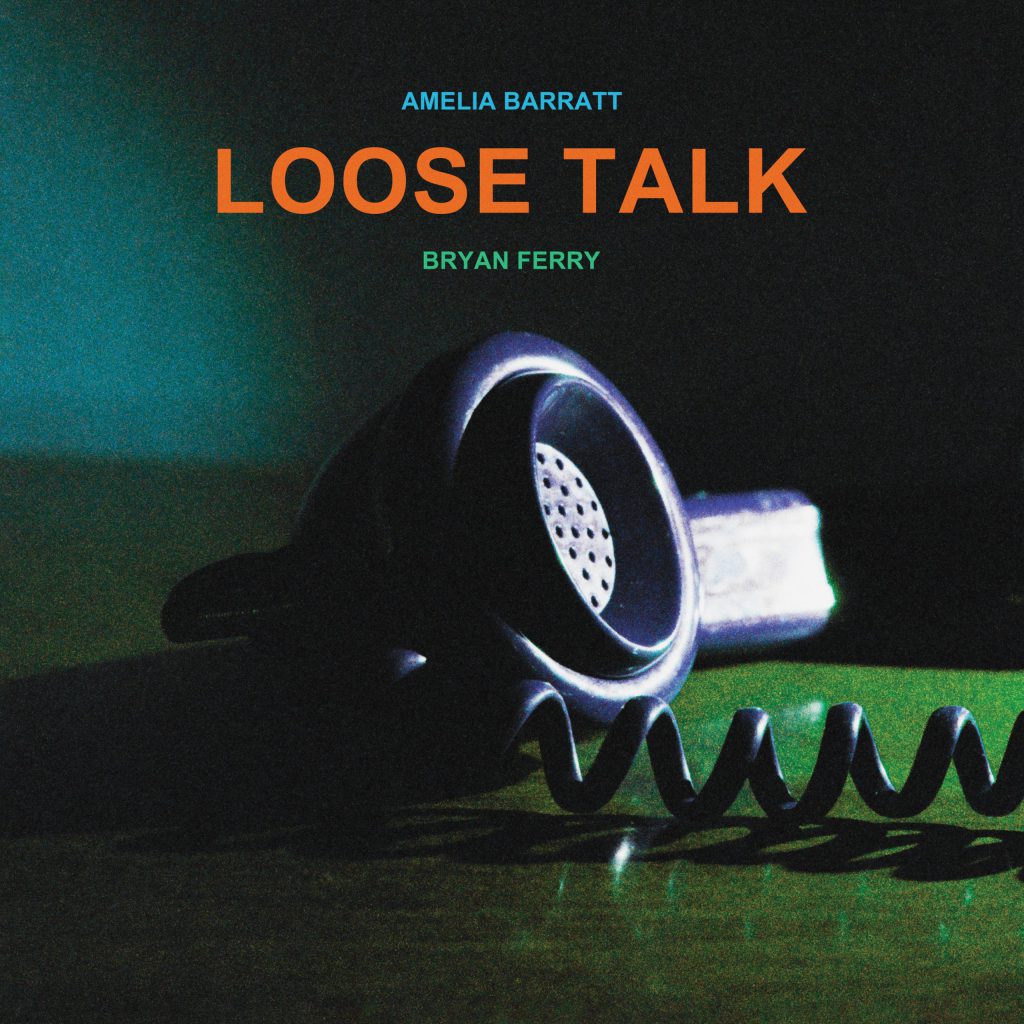

Bryan Ferry & Amelia Barratt – Loose Talk

Mit 79 Jahren hätte Bryan Ferry problemlos eine nostalgische Tour oder eine weitere Kompilationsbox wählen können. Stattdessen tauchte er in seine Archive ein, fischte unveröffentlichte Demos heraus und ging eine Partnerschaft mit der schottischen Künstlerin Amelia Barratt ein. Das Ergebnis, “Loose Talk”, lässt sich nicht in eine Schublade stecken – und das ist gut so.

Ferry hat für dieses Projekt musikalische Skizzen ausgegraben, die bis in die frühen 70er Jahre zurückreichen. Fans können endlos über deren Herkunft spekulieren: Ist das verrauschte Klavier auf “Big Things” ein Relikt aus den Roxy-Jahren? Hätte der seltsame Funk-Bass auf “Stand Near Me” auf “Manifesto” landen sollen? Es spielt eigentlich keine Rolle. Ferry hat diese Fragmente zusammen mit dem Roxy-Schlagzeuger Paul Thompson zu etwas Neuem geformt. Darüber hinaus hat er für einige Stücke erneut komponiert.

Was “Loose Talk” wirklich besonders macht, ist die Zusammenarbeit mit Barratt. Ihre Texte, vorgetragen in einer kühlen, distanzierten BBC-Stimme, erzeugen eine faszinierende Spannung zu Ferrys stimmungsvoller Musik. Sie zeichnet Bilder, die gleichzeitig klar und rätselhaft sind. Man verfolgt mühelos, was in “Holiday” oder “Cowboy Hat” geschieht, spürt aber, dass etwas Entscheidendes außerhalb des Blickfelds bleibt. In “Florist” endet die Erzählerin in Tränen, ohne dass man genau weiß, warum; im Titelstück fühlt sich Einsamkeit wie eine Erleichterung und gleichzeitig wie eine erstickende Decke an. Barratt bleibt eine kühle Beobachterin, sodass man nie wirklich weiß, was passiert ist.

Barretts Herangehensweise erinnert an Rachel Cusk, die in ihrer “Outline”-Trilogie eine Erzählerin einführt, die scheinbar emotionslos die Geschichten anderer registriert. Es gibt auch Anklänge an Deborah Levy, bei der alltägliche Dinge plötzlich mit tieferer Bedeutung aufgeladen werden.

Zudem passt das Album in eine Tradition, mit der Ferry selbst erst kürzlich in Berührung kam: den französischen Slam. Es ist kein Zufall, dass “Loose Talk” von der französischen Presse warm empfangen wurde. Die raffinierte Verschmelzung von Poesie und Musik, wie man sie von Künstlern wie Grand Corps Malade kennt (der mit “Midi 20” über 600.000 Platten verkaufte), schließt nahtlos an das an, was Ferry und Barratt tun. Auch die Arbeit von Gaël Faye, erfolgreich als Musiker und Autor, und Kwal, der Sonette des Renaissance-Dichters Du Bellay in unsere Zeit überführte, zeigt Verwandtschaft.

Seien wir ehrlich: Dies ist kein Album für die Massen. Man wird es im Radio kaum hören oder in den Charts finden – und genau das ist Ferrys Punkt. Statt sicherer Optionen schafft er in der Herbstzeit seiner Karriere ein Album, das entschlossen nach vorn blickt. Die Melancholie, die schon immer in seiner Arbeit steckte – Ferry selbst verweist auf seine Liebe zu Bluesmusikern wie Leadbelly – nimmt eine neue, abstraktere Form an.

Das Album hat seine schwachen Momente. Ein Stück wie “Demolition” vermisst den eigenen Charakter. Aber es gibt auch wunderschöne, gespenstische Passagen, wenn alte Gesangsfragmente auftauchen, wie bei “Landscape”. Ferrys Melodien sind wunderschön, und der manchmal unverständliche Lo-Fi-Gesang wirkt wie eine verblasste Erinnerung.

“Loose Talk” verlangt Aufmerksamkeit, Stille, Konzentration – knappe Güter in unserer Zeit. Es wird nur bei einer kleinen Gruppe von Enthusiasten ankommen. Wer sich aber dem Zusammenspiel zwischen Barretts kühler Stimme und Ferrys Klanglandschaften hingibt, wird mit einem Hörerlebnis belohnt, das lange nachhallt.

Es mag kein sich abzeichnender kommerzieller Erfolg sein – und da irre ich mich gerne – aber es ist ein künstlerisches Meisterwerk, das beweist, dass Bryan Ferry, selbst nach fünf Jahrzehnten in der Musik, noch immer neue Wege zu beschreiten wagt. Ein bescheidenes Meisterwerk. (9/10) (Dene Jesmond Records)